Янтарный край на западе России

В наших путевых очерках мы рассказывали о многих прекрасных уголках России – от Сочи до Казани и от Пскова до Пятигорска. Настало время побывать на самом крайнем западе нашей страны – в Янтарном краю на побережье Балтийского моря.

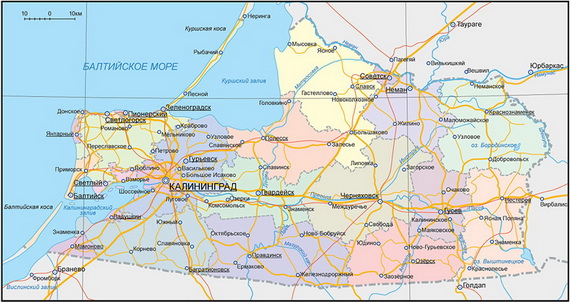

Карта Калининградской области

Речь идет о Калининградской области – самой маленькой в России. Её максимальная протяжённость с запада на восток – 205 км, с севера на юг – 108 км. Местное время отличается от московского времени на −1 час.

Область является полуэксклавом России, так как не имеет с её основной территорией общей сухопутной границы и не граничит с иными субъектами Российской Федерации, но соединена с ней морем.

В соответствии с соглашением, заключённым на Потсдамской конференции (17 июля - 2 августа 1945 г.) лидерами трёх крупнейших держав Антигитлеровской коалиции, Советскому Союзу была передана северная часть Восточной Пруссии (примерно одна треть всей её территории). Сразу после Победы здесь был организован Особый военный округ, 7 апреля 1946 г. на его территории была образована Кёнигсбергская область в составе РСФСР, которая 4 июля 1946 г. была переименована в Калининградскую, а её центр Кёнигсберг – в Калининград.

Калининградскую область называют Янтарным краем, поскольку на её территории расположено более 90 % разведанных мировых запасов этого минерала.

Почтовая марка «Калининградская область» (серия «Гербы субъектов и городов РФ»), 2017 г.

Герб Калининградской области был утверждён 8 июня 2006 г. В верхнем червлёном поле геральдического щита находится изображение серебряной зубчатой крепостной стены с открытыми воротами и двумя зубчатыми башнями, между которыми расположен вензель императрицы Елизаветы Петровны. Герб увенчан янтарной короной и обрамлён лентой ордена Ленина.

В гербе Калининграда, утверждённом 17 июля 1996 г., использованы фрагменты старинного герба Кёнигсберга. В лазоревом поле серебряный корабль под парусом и вымпелом c лазоревым Андреевским крестом. Щиток окружён лентой медали «За взятие Кёнигсберга». Парусник символизирует связь анклавной территории Калининграда с остальной территорией России.

КАЛИНИНГРАД

Столица области Калининград – портовый город: хотя он не имеет прямого выхода к морю, но расположен при впадении реки Преголи в Калининградский залив. Порт работает круглогодично, так как река в этом месте зимой не замерзает.

Рыбная деревня

На правом берегу Преголи, между Юбилейным и Медовым мостами, расположена Рыбная деревня – комплекс зданий в стиле фахверк (тип каркасного крестьянского строительства), со смотровой площадкой на башне высотой 33 м, стилизованной под маяк. Район включает в себя гостиницы, рестораны, офисные и жилые здания, сувенирные магазины, причем это не реконструкция исторических домов на их подлинном месте, а современная стилизация.

Скульптурная композиция моряка с обезьянкой у входа в башню

Еще одна скульптура: женщина-трактирщица, выглядывающая из-за приоткрытой двери

Новая синагога

Рядом с «Рыбной деревней» находится Новая синагога, восстановленная в 2018 г. на историческом месте.

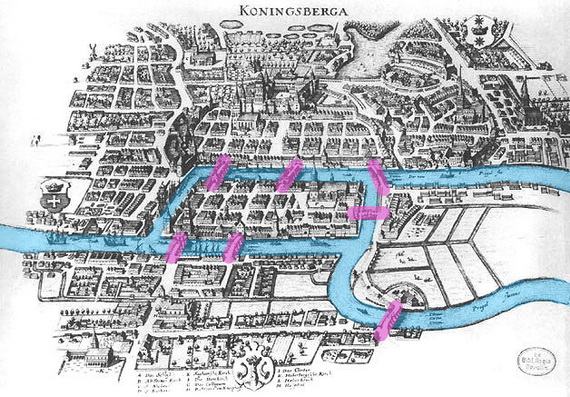

Семь кёнигсбергских мостов (карта 1652 г.)

Кёнигсберг исторически располагался на берегах реки Преголя и двух островах, которые были соединены семью мостами. Эти семь мостов вдохновили великого математика Леонарда Эйлера на создание теории графов. В 1736 г. он доказал, что невозможно пройти по всем семи мостам, не пройдя ни по одному из них дважды. Задача вошла в историю математики как «Проблема семи мостов Кёнигсберга».

Дедушка Карл

По одному из мостов – Медовому – мы переходим на остров Канта, где расположен Кафедральный собор. И встречаем здесь сидящего на перилах дедушку Карла – первого из калининградских хомлинов, поселившегося на мосту 3 июня 2018 г. Всего хомлинов семь – это семья сказочных существ, напоминающих домовых. Миниатюрные изображения хомлинов расположены в разных уголках города, рядом с основными туристическими достопримечательностями. Авторы идеи – дизайнер-декоратор Наталья Шевченко и её муж Сергей Шевченко, художник и архитектор. А изготовил бронзовые фигурки скульптор Андрей Следков.

Остров Иммануила Канта

Кафедральный собор

Домский собор Богоматери и Святого Адальберта – недействующий кафедральный собор, построенный в стиле кирпичной (балтийской) готики, является одним из немногих готических сооружений в России. Первое документальное упоминание о соборе датируется 1333 годом.

Собор является главным культурным и историческим местом Калининграда: здесь расположены единственный органный комплекс России и Музей имени Иммануила Канта – основоположника немецкой классической философии. Кант родился в Кёнигберге, стал одним из самых известных преподавателей Кёнигсбергского университета и написал свои знаменитые труды: «Критика чистого разума», «Критика практического разума» и «Критика способности суждения».

Мемориальное захоронение Иммануила Канта у северной стены собора

«Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, – это звёздное небо надо мной и моральный закон во мне».

Иммануил Кант (1724 – 1804)

Такое звёздное небо над Балтикой, наверное, наполняло благоговением душу Иммануила Канта

Скульптурная композиция «У колыбели русского флота»

В Кёнигберге многократно бывал российский император Пётр I: в 1697 г. в составе Великого посольства, а также в 1711, 1712, 1713, 1716 и 1717 гг. В Парке скульптуры, открытом в мае 1984 г. в западной части острова Канта, установлен памятник Петру I – скульптурная композиция «У колыбели русского флота», созданная специально для Калининграда московским скульптором В. П. Мокроусовым в 1983 г.

Росгартенские ворота

В Калининграде можно увидеть большое количество фортов и фортификационных сооружений, а также восемь сохранившихся до наших дней городских ворот. Например, Росгартенские ворота (площадь Маршала Василевского), построенные в 1852 - 1855 гг. в готическом стиле на месте, где были расположены ворота первого вального укрепления города (XVII в).

Вилла Шмидта (младшего) в Амалиенау (1909 г.)

В северо-западной части Калининграда находится Амалиенау – исторический район, известный своей уникальной архитектурой начала XX в., и получивший своё имя в честь имения Амалии Шнелль, муж которой, Густав Шнелль, купил эти земли в 1820 г. Амалиенау был основан как престижный жилой квартал, развитый по концепции «город-сад»: дома здесь строились по индивидуальным проектам с учетом современных удобств (электричество, канализация, центральное отопление). В застройке преобладают стили югендстиль (модерн), романтизм и неоклассицизм.

Собор Христа Спасителя

В 2004 – 2006 гг. в Калининграде был возведен Собор Христа Спасителя – первый в городе храм, выстроенный в соответствии с канонами русского православного зодчества (пятиглавый златоглавый белокаменный собор, подобный храмам Псковского кремля). Общая высота собора 69 м, площадь остекления более 1000 кв.м. На звоннице храма находятся 13 колоколов, самый большой из которых весит 14 т.

Конечно, одного дня совершенно недостаточно, чтобы ознакомиться хотя бы с основными достопримечательностями города. В Калининграде есть много музеев, которые стоит посетить.

Например, это единственный в России Музей янтаря, открытый в 1979 г. и расположенный в крепостной башне середины ХIХ в. (башне Дона). Экспозиция общей площадью около 1000 кв. м размещена в 28 залах на трех этажах здания. Здесь находится самый крупный в России «солнечный камень»: его вес – 4 кг 280 г.

Организованный в 1990 г. «Музей Мирового океана» имеет экспозиции, посвящённые судоходству, морской флоре и фауне, геологии и гидрологии моря. На набережной возле Музея ошвартованы самое крупное в мире научно-исследовательское судно «Витязь», подводная лодка-музей 641-го проекта «Б-413», судно космической связи «Космонавт Виктор Пацаев» и другие уникальные суда. На берегу расположен Главный корпус с аквариумами и экспозицией «Глубина», в которой представлен легендарный глубоководный обитаемый аппарат «Мир-1».

ЗЕЛЕНОГРАДСК

Компактные размеры Калининградской области позволяют туристам ознакомиться не только с достопримечательностями областного центра, но и посетить очень интересные малые города этого края. Один из них – Зеленоградск (до 1947 г. – Кранц), расположенный на побережье Балтийского моря в 24 км к северу от Калининграда.

В 1999 г. город признан курортом федерального значения, специализирующимся на бальнеотерапии. В Зеленоградске, в отличие от другого курорта – Светлогорска, нет крутых спусков и подъёмов, что удобно для людей, страдающих заболеваниями сердца, органов дыхания и опорно-двигательного аппарата.

Прусское селение на этом месте появилось еще в 1282 г. Морской курорт Кранц был открыт в 1816 г., а после посещения королём Пруссии Фридрихом Вильгельмом IV в 1843 г. он получил статус королевского курорта и начал активно развиваться. В 1884 г. сюда провели железную дорогу, на рубеже XIX – XX вв. в городе было построено множество купален, павильонов, гостиниц, пансионатов в духе романтизма и модерна.

Здание почтамта

Центральный почтамт был возведен в Кранце в начале XX в. Сейчас в этом здании из красного кирпича в готическом стиле, похожем на средневековый замок, работают кафе.

Доходный дом сестёр Шутц

Г-н Шутц, местный ловец рыбы, подарил дом двум своим дочерям-близнецам. Здание было построено из двух симметричных частей с летними верандами и башенками, каждая из которых принадлежала одной из сестёр.

Жилой дом начала XX в. с мансардой на Курортном проспекте

Бювет «Королева Луиза»

В Зеленоградске действует несколько скважин, поднимающих гидрокарбонатно-хлоридно-натриевую воду с глубины 256 м. Одна из них, расположенная на пересечении набережной и аллеи Дружбы, оборудована бюветом в виде каменной беседки, названным в честь духовной покровительницы Пруссии королевы Луизы (1776 – 1810), которая приходилась бабушкой русскому царю Александру II.

Бюст королевы Луизы в сквере, носящем её имя

Открытый в 2000-х сквер в центре Зеленоградска тоже назван в честь Луизы, жены короля Пруссии Фридриха Вильгельма III. Здесь растет вяз, посаженный прусским королем Вильгельмом IV в 1843 г. в честь своей матери, и стоит бронзовый бюст королевы Пруссии, подаренный городу в 2007 г. федеральной землей Мекленбург. Это копия бюста, выполненного скульптором Раухом в XIX в. (оригинал находится в Национальной галерее Берлина).

«Моё королевство в мире ином» – эти слова королевы Луизы высечены на каменном листе, установленном рядом с бюстом.

Кошки в Зеленоградске на каждом шагу

Кот-жених и кошка-невеста у крыльца городского ЗАГСа

«Памятник зеленоградским котам»: арт-объект в виде оконной рамы с кошкой на подоконнике, установленной на вращающемся механизме

Зеленоградск называют «городом кошек» из-за большого количества котов и связанных с ними достопримечательностей, которые стали частью городского бренда. Здесь создана инфраструктура для уличных кошек: установлены кормушки, домики и даже специальные «кошачьи светофоры». Город славится арт-объектами, муралами и сувенирами с кошачьей тематикой.

Согласно одной из городских легенд, кошки появились в Зеленоградске после войны, чтобы помочь местным жителям избавиться от нашествия мышей и крыс. В 2018 г. городской администрацией введена должность «котошефа», в обязанности которого входит кормление и уход за котами в городском сквере, где проживает много кошек и стоят домики для них с подогревом.

Кофейня «Котофейня»

Скульптурная группа, изображающая кошачью трапезу

Две вертикали Зеленоградска – шпиль Свято‑Преображенского собора (1897) и старая водонапорная башня (1905)

Свято‑Преображенский собор в стиле немецкой готики – самое старое религиозное здание Зеленоградска. Собор, сохранившийся до наших дней почти в первозданном виде, используется для православных богослужений с 2007 г.

А в старой водонапорной башне высотой 40 м находится музей кошек «Мурариум». Здесь можно увидеть более 4500 экспонатов, приобрести памятные сувениры и подняться на смотровую площадку на высоте 24 м над городом кошек.

Скульптура «Курортница»

Открытая в 2020 г. скульптура «Курортница» (или «Туристка») изображает девушку, которая на ходу делает селфи на смартфон. На её чемодане сидит кот – символ Зеленоградска.

СВЕТЛОГОРСК

Еще одним замечательным уголком Янтарного края является Светлогорск – небольшой город на побережье Балтийского моря, в 30 км к северо-западу от Калининграда. Как и Зеленоградск, в 1999 г. Светлогорск был признан курортом федерального значения.

Впрочем, курортом этот городок, который до 1947 г. назывался Раушен, стал еще в начале XIX в., когда в Европе стало модно отдыхать на морском побережье. Сначала в Раушене появились первые виллы и пансионаты – причем не на море, а на живописных берегах Мельничного пруда (сейчас озеро Тихое), примерно в 3 км от моря.

Всё дело в том, что доступ к морю тогда был затруднён песчаной дюной. Но после посещения Раушена в 1840 г. королём Фридрихом-Вильгельмом IV всё изменилось: по указанию короля началось усиленное озеленение береговой дюны, сооружение удобных спусков к морю и укрепление морской набережной. Популярность курорта резко возросла в начале ХХ в., когда Кёнигсберг и Раушен соединила железная дорога.

Водонапорная башня

Водонапорная башня высотой 25 м и примыкающий к ней ротондальный корпус водогрязелечебницы были построены в 1907 - 1908 гг. Башня служила для снабжения города водой, бравшейся из источников у Мельничного пруда. В водогрязелечебнице можно было принять тёплые морские и углекислые ванны, проводилось грязевое, электрическое, световое лечение и лечебный массаж.

В 1978 г. на башне были установлены солнечные часы, изготовленные по проекту светлогорского художника и скульптора Николая Фролова.

Один из гостевых корпусов Курхауса

В 1901 г. возле морского побережья было возведен комплекс Курхауса (нем. «курортный дом») из трех деревянных двухэтажных корпусов. Такого статуса на курортах Германии и Восточной Пруссии удостаивался отель, являвшийся центром курортной жизни и соответствующий всем высоким требованиям заведения, предназначенного для проживания и приятного времяпрепровождения гостей курорта.

Памятный знак Томасу Манну (2003)

В августе 1929 г. в Курхаусе отдыхал выдающийся немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии в области литературы Томас Манн. В память об этом событии возле здания курхауса установлен памятный знак в виде раскрытой книги.

Берег Балтийского моря в Светлогорске

Светлогорск расположен на возвышенности, на древних дюнах высотой 50 - 60 м. Морской берег здесь крут и обрывист.

Спуститься к морю можно по одной из лестниц (бесплатно)…

…с помощью канатной дороги (70 руб.)…

…или панорамного подъемника (120 руб. вверх или вниз, либо 200 руб. туда и обратно.)

«Янтарь-Холл»

Неподалеку от подъёмника расположен открытый в 2015 г. многофункциональный концертный комплекс «Янтарь-Холл». В здании имеются зрительный зал вместимостью 2000 мест, кинотеатр, конференц-зал, филиал Музея Мирового океана, культурно-деловой и ресторанно-развлекательный блок.

Центральная площадь Светлогорска

Светлогорск – единственный в России город, являющийся членом движения «Медленный город». Целью этого международного движения, основанного в Италии в 1999 г., является улучшение качества жизни в городах за счёт замедления ритма жизни, противостояния однообразию и усреднению.

Не спеша прогуливаясь по улицам города, можно полюбоваться зданиями в стиле фахверка, старинными виллами и многочисленными арт-объектами, придающими Светлогорску неповторимое очарование.

Янтарный фонтан «Птица Гауя»

На Центральной площади стоит янтарный фонтан «Птица Гауя» (или «Павлин»). По легенде, эта синяя птица жила в лесу на побережье, а в гнезде у нее было скрыто от человеческих глаз сокровище – волшебное янтарное ожерелье.

Охотничий дом или дом Звездочёта

Одна из самых запоминающихся построек города – здание начала ХХ в. с элементами популярного тогда в Европе «драконьего стиля», пришедшего из Норвегии. Крышу Охотничьего дома украшают не только коньки‑драконы, но и флюгер в виде змея с крыльями. Этот дом был показан в советском кинофильме «Про Красную шапочку» (1977 г.) как дом Звездочёта.

Скульптура «Царевна-лягушка» (2006)

В сквере напротив железнодорожного вокзала расположена бронзовая скульптура «Царевна-лягушка» (автор – художник Олег Мелехов). На табличке, прикрепленной к тыльной стороне камня, выбиты слова поэта В. Петровского:

Одной любви Всевышний силу дал:

В уродливом увидеть идеал.

Одолевая колдовства черту,

Любовь на трон возводит красоту!

Скульптура Морская симфония (1980)

На фасаде клуба Центрального военного санатория Министерства обороны РФ находится скульптура Николая Фролова «Морская симфония». Она создавалась в год смерти Владимира Высоцкого, поэтому мужской персонаж вобрал черты лица поэта. А женский персонаж – портрет бывшей супруги скульптора Виктории Малерб.

В скульптуру вмонтировано несколько труб, чтобы она могла издавать звуки на ветру. По замыслу автора, скульптура должна была располагаться на одном из спусков к морю, где всегда ветрено, но сделать это не удалось.

Лестница с «Лунными зайчиками» между улицами Горького и Пушкина

Мозаика «Замочная скважина»

На ступенях лестницы, окруженной старинными виллами, выложены мозаичные изображения зайцев, придуманные Алексеем и Серафимой Москаевыми и реализованные Натальей Новиковой. Это часть городского проекта «Мозаичный путь», а МоЗайки – символы светлогорского туристического маршрута. В формате квеста они расположены в самых красивых атмосферных местах. Жители и гости города могут не только гулять по популярным маршрутам, но и открывать для себя новые уголки Светлогорска и его окрестностей.

ЯНТАРНЫЙ

Лучшее место для знакомства с главным природным сокровищем края – посёлок Янтарный (до 1947 г. – Пальмникен), расположенный на побережье Гданьского залива в 50 км от Калининграда и в 25 км от Светлогорска. Это самый западный посёлок России, где располагается крупнейшее в мире месторождение янтаря, в котором сосредоточено 90% его разведанных запасов.

Населенный пункт Пальвеникен впервые упоминается в документах в 1389 г. Название поселения происходит от прусского слова palwe, что в переводе означает «пустошь, безлесное болото». К 1491 г. название трансформировалось в Пальменикен, а еще позже закрепилась немецкая форма Пальмникен.

В 1650 г. для короля Фридриха Вильгельма I здесь построили охотничий замок, вокруг которого четыре года спустя образовалось поселение Пальмникен. В 1871 г. коммерсант Мориц Беккер вместе с компаньоном организовали фирму по промышленной добыче янтаря и открыли шахты «Генриетта» и «Анна». Уже к 1913 г. ежегодно добывалось до 416 тонн «солнечного камня».

Добыча янтаря из карьера рядом с Пальмникеном, 1874 г.

Во время Второй мировой войны посёлок стал местом страшной трагедии: в 1945 г. фашисты расстреляли в Пальмникене около трёх тысяч человек. В память о трагическом событии в 2011 г. в посёлке установили памятник жертвам холокоста.

В 1947 г. в посёлке открылся комбинат по добыче янтаря, а спустя почти 30 лет здесь начали разрабатывать карьер Приморский, где работы ведутся и в наши дни.

Камера пыток в подвале «Янтарного замка»

Экспозиции музея «Янтарный замок», размещенного в здании крепостного замка XIV века, рассказывают об истории добычи и обработки янтаря, а также об истории самого Пальмникена. В музее представлены коллекции антикварной посуды и изделий из янтаря, здесь также можно увидеть процесс обработки минерала в действующих мастерских.

Россыпь балтийского янтаря

Ювелирные изделия из янтаря

Янтарь представляет собой окаменевшую смолу деревьев, преимущественно хвойных пород, которые росли на территории южной части Скандинавского полуострова, а также около прибрежных зон в границах современного Балтийского моря. Цвет янтаря варьируется от молочно-белого и светло-желтого до ярко-красного и темно-коричневого.

Слоистый янтарь, имеющий многочисленные тонкие прослойки и сложно поддающийся обработке

Янтарь с инклюзами

Инклюзы – частицы флоры и фауны, попавшие в древнюю смолу и застывшие на миллионы лет. Самые распространенные включения – частицы членистоногих и растений, очень редко встречаются позвоночные и млекопитающие. Янтарь с инклюзами составляет около 10 % от всего добываемого янтаря. Мастера ювелирных дел особо ценят такие камни за их необычность.

Водонапорная башня

Возведенная в 1920 г. и реконструированная в 2012 г., 35-метровая водонапорная башня сегодня является объектом культурного наследия и до сих пор используется по своему прямому назначению.

Храм Казанской иконы Божией Матери

В храме

В Янтарном сохранилась бывшая евангелистская кирха, построенная в XIX в. Морисом Беккером. С 1991 г. это православный храм Казанской иконы Божией Матери.

Пляж в Янтарном

В посёлке находится самый широкий в Калининградской области песчаный морской пляж, Примечательно, что ширина пляжа не уменьшается береговым течением, так как он постоянно подпитывается пульпой янтарного комбината. Пляж Янтарного стал первым в России, получившим в 2016 г. «Голубой флаг» – международную награду, ежегодно вручаемую пляжам и причалам, вода у которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания.

Променад

Одна из основных достопримечательностей Янтарного – открытый 29 августа 2014 г. променад, который представляет собой деревянную дорожку со смотровыми площадками, проложенную вдоль морского побережья.

На пляжах Янтарного после штормов можно найти кусочки янтаря, поиском которых любят заниматься туристы. Может быть, и вам повезёт, если вы приедете в Янтарный?

См. также:

Казань и её окрестности

Где Ока обнимается с Волгой рекой

Плёс – столица русского пейзажа

Тутаев: город, разделенный Волгой

Тверь – в Москву дверь